气-冰-海团队在北极近岸固定冰演变和破碎研究方面取得进展

发布日期:2021-08-05 16:11:51

气-冰-海团队在北极近岸固定冰演变和破碎研究方面取得进展

北极表面气温升温幅度是全球平均水平的2倍以上,北极海冰的范围和厚度显著减小,多年冰比例降低。北极海冰快速减少使北极航道的商业利用成为可能。

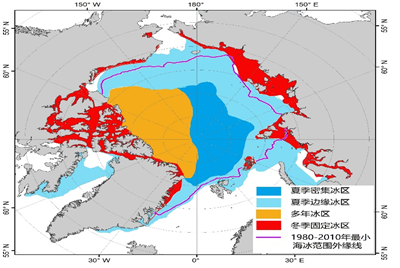

固定冰是北极陆地沿岸最重要的特征之一,冬季面积占整个北半球海冰总面积的13%(分布见图1)。它冻结于大陆或岛屿沿岸、浅滩上或着地冰山周围,不会发生水平移动,其演变过程受局地气候条件和海底地形的调控。大陆沿岸岛屿附近的固定冰会影响东北航道的通航时间,其破碎和北向输运会将陆源物质输入到北冰洋,加强陆架和洋盆的物质交换。固定冰的存在限制了冰间湖和剪切水道的位置,进一步影响海洋-大气相互作用。另外,它还是很多鸟类和大型哺乳动物如北极熊、海豹等的栖息地,是土著人的捕猎以及近岸油气开发的平台。

图1 不同种类海冰在北冰洋的分布情况。冬季固定冰区为1976-2018年4月份平均值。多年冰区、夏季密集冰区和夏季边缘冰区为1979-2011年平均分布情况,紫色实线为1979-2011年9月份平均海冰范围。

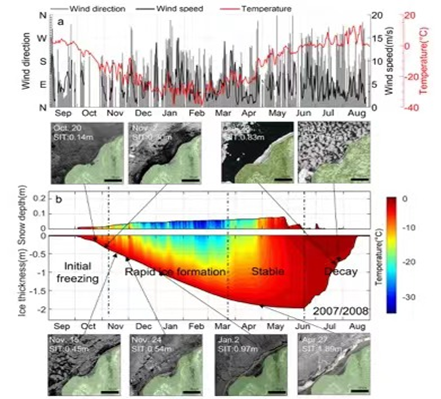

近日,中国极地研究中心气-冰-海团队在国际知名冰川学期刊《Journal of Glaciology》上发表论文“The seasonal cycle and break-up of landfast sea ice along the northwest coast of Kotelny Island, East Siberian Sea”。该研究结合卫星遥感数据(MODIS/Envisat)和海冰热力学数值模拟方法,详细刻画了东西伯利亚海科特尔尼岛西北近岸固定冰的季节和年际变化。利用遥感数据和数值模拟结果,识别出固定冰季节变化的四个阶段:初生期、快速生长期、稳定期和消融期(图2)。模拟冰厚结果显示,在1995-2014年间固定冰最大厚度在2.02±0.12m,其年际变化呈现下降趋势(-0.13m/decade)。冰期的模拟结果同样呈现缩短趋势(-22d/decade),其主要原因在于春季(2.3℃/decade)和秋季(1.9℃/decade)的显著增温。

图2 (a)2007/2008年度科特尔尼岛气象站实测风速、风向、气温和(b)HIGHTSI模式模拟雪厚、冰厚、冰雪温度的季节变化结果,及MODIS/Envisat ASAR海冰影像图。垂直虚线为固定冰季节变化不同阶段的分界线。

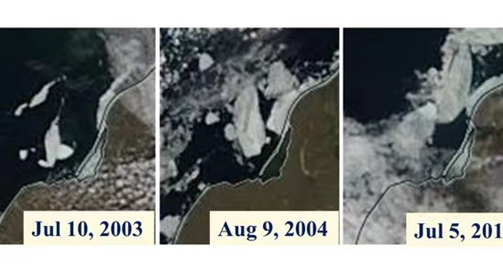

固定冰的破碎(break-up)是破裂(fracturing)和融化(melting)共同作用的结果。由于地形的不同,固定冰破碎也会呈现不同的破碎类型。对于近岸被遮挡区域,融化过程是固定冰破碎的主导过程。在固定冰消散前,固定冰厚能够融化至平均0.5m。对于与浮冰毗邻的固定冰区,破裂是主导过程,固定冰破裂事件发生时的平均冰厚为1.56m。

在该研究中,热力学模式模拟很好地支撑了遥感影像识别结果,这也为之后开展区域固定冰研究奠定了基础。

图3 8个冰季的MODIS影像显示融化主导的固定冰破碎过程(melting breakup)

图4 3个冰季的MODIS影像显示破裂主导的固定冰破碎过程(fracturing breakup)

翟梦茜博士为该论文的第一作者,团队负责人雷瑞波研究员和中山大学程晓教授为该文章的通讯作者,其它合作者分别来自中山大学、北京师范大学、芬兰气象研究所、赫尔辛基大学和挪威南森环境与遥感中心。该研究得到了国家重点研发计划(2018YFA0605903、2019YUF1509101和2017YFE0111700)、国家自然科学基金(41976219和41722605),以及芬兰科学院(317999)和欧盟“地平线2020”科研计划(727890-INTAROS)的支持。

沪公网安备3101150201798号

沪公网安备3101150201798号